News & Infomation

ニュースレター

2015年 10月号

請求項に限定された数値の範囲の全体にわたって実施可能に明細書に記載されていない数値限定発明は、その権利範囲を認めることができないという判決(大法院2015年9月24日言渡、2013フ518判決)

1.判決の要旨

2015年9月24日韓国の大法院は、数値の範囲の全体にわたって実施可能に明細書に記載されていない数値限定発明に対して、その発明自体の技術的範囲を特定できないものであって、その権利範囲を認めることができないとしながら、(イ)号発明は、特許発明と対比するまでもなく特許発明の権利範囲に属しないものであると判示した(大法院2013フ518判決)。

2.事件の概要

(1)権利範囲確認審判の請求および審決

本件特許(特許第10-0566449号)の特許権者は、2011年5月26日特許侵害者を相手として、侵害者が実施する(イ)号発明は、本件第1項の発明と構成が同一であって、その権利範囲に属すると主張しながら、権利範囲確認審判を請求した(権利範囲確認審判は、韓国特有の審判制度であって、特許権者が侵害者を相手として侵害者が実施する製品または方法が特許の権利範囲に属するという確認を特許審判院へ請求することができ、または、第三者が自分の製品または方法が特許の権利範囲に属しないという確認を請求することができる審判である。特許審判院の審決に対しては特許法院へ審決取消訴訟を提起することができ、特許法院の判決に対しては大法院に上告して不服することができる。確定された審決は、それ自体では強制力がないが、審判の進行が速やかであり、侵害訴訟に比べて費用も安価であり、審決が民刑事訴訟の強力な証拠として採択されるので、韓国では紛争の解決手段として権利範囲確認審判を用いる頻度が高い。)。

本件請求項1の発明は、‘熱収縮性ポリエステル系フィルムロ-ル'という物の発明であって、“最大収縮方向の熱収縮率” (以下、‘要件㋑')、“最多副次的構成ユニットの含有率”(以下、‘要件㋺')、および“最大収縮方向に直交する方向の熱収縮率”(以下、‘要件㋩')でそれぞれ定義された、フィルムロールの物性偏差が数値の範囲に限定されており、

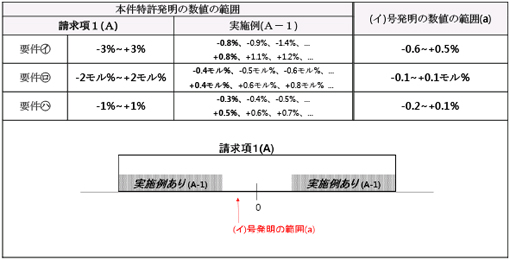

本件特許請求の範囲の要件㋑ないし㋩の数値の範囲を、本件実施例に記載の数値および(イ)号発明の対応する数値とともに示すと、次の通りである:

-(A):本件請求項1には、要件㋑ないし㋩の物性偏差が、下限値の限定なく、上限値のみがそれぞれ“±3%/±2モル%/±1%以内”に限定されており、

-(A-1):本件の実施例には、要件㋑ないし㋩の物性偏差の最小値として、それぞれ“-0.8%、+0.8%/-0.4モル%、+0.4モル%/-0.3%、+0.5%”である例が記載しており、

-(a):(イ)号発明の要件㋑ないし㋩の数値の範囲は、上記本件実施例の物性偏差の最小値よりもさらに小さい範囲の“-0.6~+0.5%/-0.1~+0.1モル%/-0.2~+0.1%”である。

これに関連して被請求人は、本件請求項1の発明は、日本国特開平7-205283号に記載の熱収縮性ポリエステル系フィルムにより新規性が否定されるので、(イ)号発明は、本件特許発明の権利範囲に属しないことを主張したが、特許審判院は、これを受け容れず、(イ)号発明は、本件請求項1の権利範囲に属するという審決を下した(2012年6月26日2011ダン1183号)。

(2)特許法院(原審)の判決

被請求人は、特許審判院の審決に対して特許法院に審決取消訴訟を提起し、本件請求項1に記載の“物性偏差が平均値0%であるフィルムロール”を実施することが不可であるので、請求項の記載が不明確であると主張したが、特許法院は、(i)本件請求項1の発明の請求の範囲は、その偏差の範囲内で技術的に実施可能な偏差までのみを意味するものであるので、技術的に実施が不可な数値が含まれた本件請求項が不明確なものではなく;(ii)本件特許発明の数値の範囲を実施例に制限して解釈することができないとしながら;(3)(イ)号発明は、本件請求項1の権利範囲に属すると判決した(2013年1月25日2012ホ6700号)。

(3)大法院の判決

敗訴者は、大法院に上告し、大法院は、今回の判決において、本件発明は、特許請求の範囲に限定された数値の範囲の全体にわたって実施可能に明細書に記載されていなくて、旧特許法第42条第3項に定める明細書の記載要件を備えていないものであって、その権利範囲を認めることができないとしながら、(イ)号発明は、特許発明と対比するまでもなく、特許発明の権利範囲に属しないものであると判示し、原審の判決を破棄した。

3.今回の大法院判決の主要内容

(1)数値限定発明の実施可能要件(旧特許法第42条第3項)を満たすための明細書の記載の程度

大法院は、構成要素の範囲を数値として限定して表現した発明(いわゆる、“数値限定発明”)の場合、その特許請求の範囲に限定された数値の範囲の全体を示す実施例まで要求されるものではないが、通常の技術者が出願時の技術の水準からして過度な実験や特殊な知識を付加しなくても明細書の記載のみで特許請求の範囲に限定された数値の範囲の全体にわたってその発明を実施できる程度にその発明の目的、構成および効果を記載すべきであると判示した。

(2)本件特許発明が明細書の記載要件を満たすか否かについて

大法院は、本件特許発明は、特許請求の範囲に限定された数値の範囲の全体にわたってその物を生産することができなくて、旧特許法第42条第3項の明細書の記載要件を備えていないものであると判示した。具体的に、

i)本件実施例に明示されるか、それから予想される物性偏差は、請求の範囲の数値の範囲のうち一部(上記表の“A-1”の範囲)に過ぎず、残りの狭い数値の範囲は記載されておらず(すなわち、要件㋑の-0.8%を超え+0.8%未満の範囲;要件㋺の-0.4モル%を超え+0.4モル%未満の範囲;および要件㋩の-0.3%を超え+0.5%未満の範囲に関する実施例がない。)、

ii)本件の詳細な説明を参照しても、特許請求の範囲に限定された各数値の範囲のうち、上記のように実施例から分かることよりも狭い残りの数値の範囲の物性偏差まで達成できると見なすに足りるいかなる示唆や暗示もなく、

iii)むしろ、本件の詳細な説明の製造方法を適用しながら、既存の実施例7よりもフィルム表面の温度、フィルムの組成などをより均一に制御するなど、製造条件をさらに厳格に適用した実施例9は、既存の実施例7よりも絶対値が大きい数値を示すものと記載されているとしながら、明細書の記載のみでは実施例よりも狭い残りの数値の範囲の物性偏差が達成され得ないものと見なした。

(3)実施可能の記載要件を備えていない数値限定発明の権利範囲

特許請求の範囲の記載や発明の詳細な説明、その他図面の説明によっても、発明の構成要件の一部が抽象的であるか不明な場合などで、その発明自体の技術的範囲を特定できない場合は、その特許発明の権利範囲を認めることができず(大法院2002年6月14日言渡2000フ235判決、2001年12月27日言渡99フ1973判決などを参照)、本件数値限定発明の場合、特許法第42条第3項に定める明細書の記載要件を備えていないことにより、発明自体の技術的範囲を特定できないものであって、その権利範囲を認めることができないため、(イ)号発明は、特許発明と対比するまでもなく特許発明の権利範囲に属しないものであると判示した。

4.判決の意義

今回の大法院の判決は、特許発明の数値の範囲のうち、明細書の記載のみでは実施不可な範囲(実施例以外の数値の範囲)に該当する(イ)号発明に対する権利行使を認めておらず、特に、特許発明の範囲が実施可能な数値の範囲のみに限定されるものではなく、その権利範囲自体が認められないことを明確にした点においてその意義がある。

したがって、今回の大法院の判決によれば、特許発明が明細書の記載のみでは実施不可な数値の範囲を含んでいる場合、①明細書の記載要件が不備な無効理由があるのみならず、②無効によらなくても、その権利範囲自体が認められないので、③特許発明の数値の範囲のうち実施不可な範囲を実施する第三者に対して権利行使が不可であるのはもとより、④特許発明の数値の範囲のうち実施可能な範囲を実施する第三者に対しても権利行使が不可である。(ただし、この場合、特許権者は、訂正(審判)の要件に沿って、特許発明の数値の範囲を実施可能な範囲に限定することができる。)

今回の大法院の判決により、数値限定発明の場合、明細書の記載のみで特許請求の範囲に限定された数値の全体範囲にわたって技術的効果が達成されなければならないことが明確になり、具体的に、数値限定発明の出願の際に、次のような戦略が必要である:(i)特許請求の範囲に限定された数値の範囲の全体が裏付けられるようにできるだけ多様な実施例を記載することが好ましく、(ii)実施例が記載されていない数値の範囲もまた、実施例と同一な技術的効果を達成する具体的根拠を明細書に提示すべきであり、(iii)広い数値の範囲の請求項の権利範囲が認められない場合に備えて、各実施例がカバーされるように従属項において多少狭い数値の範囲を多段階に設定する戦略が必要であり、(iv)実施可能であることが明確な数値の範囲に対して別途の請求項を構成することが好ましい。

一方、数値限定発明に対し侵害主張を受ける実施者の場合、特許発明の数値の範囲のうち明細書の記載のみでは実施不可な数値が含まれていることを立証して抗弁することができる。

* 受信拒否をご希望の場合、[こちら]をクリックしてください.

| ▲ 以前に戻る | 2015年 6月号 - 医薬の投与用法および投与用量が発明の構成要素になれるという大法院の全員合議体判決 |

|---|---|

| ▼ もっと見る | 2016年 1月号 - パートナー弁護士(弁理士)迎え入れのご案内 |

2015年 10月号

2015年 10月号